〜〜なんでも、いろいろ日記 2013〜〜

Starting from within

Starting from within

カウンセリングに関することや、気づいたことを綴ります

1/7/2014

2013年 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月

| 2013年12月20日(金) |

| 共感 |

あるやり取りで・・・ 私は強くないから、弱みを見せられる人や、弱さを分かち合える場所が、なんだか安心できます Aさんより よろこびが集まったよりも 悲しみが集まった方が しあわせに近いような気がする 強いものが集まったよりも 弱いものが集まった方が 真実に近いような気がする しあわせが集まったよりも ふしあわせが集まった方が 愛に近いような気がする 詩人・画家 星野 富弘 |

| 2013年12月8日(日) |

| 研修会(最近の精神科医療の動向) |

今日はカウンセラーのスキルアップのための研修に参加しました。 テーマ : 『 医療現場での患者の理解と対応 〜最近の精神科医療〜 』 心理カウンセラーは、クライアントと共にその方の気持ちや考え方に寄り添いながら、共により良い方向を考えます。が、知識として心の病気や精神科医療を知っていることは重要なことだと思います。 精神科医療の第一線で活躍していらっしゃる先生から直接お話を伺え、質疑応答の時間もたっぷり取っての貴重な機会でした。 |

| 2013年11月26日(火) |

| 依存症教室④ |

今日は2カ月に1回ある依存症教室に参加しました。 テーマ : 『断酒を継続するための生活の工夫,家族におけるコミュニケーション』 講 師 : 社会学博士 西川 京子 氏 ≪内容≫ アルコールや薬物の依存症はコントロールしながら飲むことや使うことが出来ない病気 (コントロールの障害) 「飲みたい」「使いたい」とたまらなく思う気持ちと闘いながらの我慢と辛抱には限界がある。 1日1日やめた喜びを探すことが断酒生活に結びつく。 飲酒問題を持った家庭は「怒りの渦中」にある。 温かい家族関係をつくるためには意識的な努力が必要。 依存症の人たちの多くは対人関係が苦手=依存症になった人と家族の心理状態は非常に似ていて、 共に苦しんでいる。 自己表現とコミュニケーションの方法の具体例 当事者,家族,支援者からの質問や感想 |

| 2013年11月24日(日) | |

| 講演会(癒しのちから) | |

今日は西田幾多郎記念哲学館にて、講演会に参加しました。 テーマ : 『カウンセリングと癒し』 〜人生には意味がある〜 講 師 : 心理学者 明治大学教授 ≪ 内 容 ≫ 1.リレーション・・・・・人と人とのつながり、他者とのふれ合いをエンジョイする力 2.援助希救・・・・・助けを求めることができる力 そばに居るだけでホッとできる雰囲気、 疲れている人にモードを合わせられる人 3.本気で生きる・・・・・心を見つめ深めていく 悩むことを通して、自分の使命を見つける 4.カウンセリングの3つのアプローチ ①過去からの解放・・・自分でどんなふうに思い込んでいるか ②考え方や行動で出来なかったことを出来るように練習する ③自己成長する気づきや意味や目的 深く悩む人は深い人生を生きる、濃密な豊かな人生 出会ったばかりのお隣の人とペアになり、リレーションを体験しながら、 拝聴するだけではなく、共に考え振り返られる講演会でした。 |

西田幾多郎の出身地にある 哲学館 安藤忠雄さんが設計の建物です  哲学ホールにて  |

| 2013年11月23日(土) |

| 講演会(交流分析) |

今日は日本交流分析協会の講演会と分科会に参加しました。 テーマ : 『メンタルヘルスと交流分析』 講 師 : ㈱REFINE代表取締役 日本交流分析協会理事 下平 久美子 氏 各種企業の社員,管理職研修の講師としての体験談や、客室乗務員時代の経験談を交えながら涙あり、笑いありで 参加者がいつの間にか引き込まれる講演でした。 ≪ピックアップ≫ 人は生まれながらに繊細な心を持って生まれる。 生きているのは問題の連続。 傷つくから気づく。何が問題なのか気づき自ら解決していく。そして、より良き関係を築く。 安心して傷つける社会、支援があること! 自己否定、他者否定からおきる心身や周囲の人への悪影響 存在認知(ストローク)の重要性・・・プラスのストロークを送り続けていく 分科会では、「産業,職場」「教育,家庭,地域」の二つに分かれ会員の体験発表がありました。 1.TA(交流分析)の職場での実践について 2.交流分析を活用しての管理者メンタルヘルス 3.職場で起る心理ゲームについての考察 |

| 2013年11月10日(日) |

| 集団療法 |

集団療法・・・患者と治療者からなる小集団をつくり、談話などの相互作用を活用して行う精神療法 今日は第7回石川集団療法研修会に参加しました。 午前は講義 第1部 テーマ : 『ヤーロムの集団療法事例から集団療法を考える』 講 師 : メンタルクリニックドクター 5つの症例についての解説でした 第2部 テーマ : 『集団療法が成立する治療的文化』 講 師 : 日本集団精神療法学会グループサイコセラピスト イギリスの2病院での治療共同体としてのコミュニュティーのあり方や その集団療法の現状と取りくむ様子のお話でした 午後は トレーニンググループ 2セッション(参加者8名) その後、解説と振り返り トレーニンググループ・・・個人の成長を目的としたグループ体験で、「今ここで」のグループの動きやその中で起こる情緒的体験に集中し、未知のメンバーとコンダクター(導いていく人)が丸く並べた椅子に座り一切の約束ごとなしで行われます。 今回、昨年に引き続き2度目の参加でしたが、去年と同じ場所でメンバーは違えど 同じグループトレーニングを行い自身の内面の変化や、グループの中での役割や他者への関わり方など 学びの多い研修でした。 お誘いくださったMさん、先生、2名のコンダクター、 そして今日出会いご一緒した皆様、共に時間を過ごせたことに感謝いたします。 |

| 2013年10月27日(日) |

| 学びの場 |

いのちの絆塾 今日は北陸学院短期大学、菱田陽子先生をお迎えして気づきの心理学、TA(交流分析)を学びました。 6月に引き続き2度目です。 対話分析(相手とのやりとりの分析)を使って、カウンセラーや対人支援者は、どの自我から発信、応答するのが適切であるか。 また、自分はどの自我を使って対話するかを交流パターンの例で考えました。 支援する側は、NP(養育的な親の自我)を使うか、それともA(成人の自我)を使うか?について考えます。 答えは一つではありません。いろんな考えがあります。 私が思うに・・・基本はNP的態度ですが、特にカウンセリングの場合はAを使って「今ここ」での自我を 離見で感じることが重要だと思います。 Aの自我で相手の自我状態を思いながら、対話するように心がけているように思います。 |

| 2013年10月23日(水) | |

| テレビに出るよ | |

今日は、NHK金沢放送局へ行ってきました。 今度、25日金曜日の地元番組 「こと金!」 のトークコーナーでAC(アダルトチルドレン)について取り上げられます。 その、収録でした。 じみ〜〜〜ぃに地道に続けてきた「アロー」の活動にスポットを当てて下さいました。 8分程のインタビューコーナーでどれくらい伝わるか? それは、見た人に感じてもらうことにして・・・(^^;) 普段はお話を聴かせてもらう方なので、インタビューされ自分の話をするのは少ししんどかったです。 こう言えばよかった・・・ああ言えばもっと分かりやすかったのに・・・と反省点もありますが、今の私の精一杯でした。 独りで辛い思いをしている人に、こんな場があるよって知ってもらえますように。。。 |

|

収録後、石黒キャスターと神戸アナウンサーと一緒に パチリ! それにしても・・・緊張したぁ〜〜〜〜(>_<) |

スタジオの張詰めた空気感に圧倒されます。。。 自分自身に忠実であることに集中です |

| 2013年10月12日(土) |

| 学びの場 |

いのちの絆塾 今日は塾生それぞれが今ある自分自身のいのちの絆について、ワークを通して考えました。 〈ワークの内容〉 1.ジェノグラム(家系図,家族図)を作成 ・肉親,血族,身内との関わり ・先祖代々の振り返り 2.エコマップ(生態地図)を作成 ・自分を取り巻く人間環境 ・地域,組織,仲間,コミュニティを振り返る |

| 2013年10月10日(木) | |

| アートセラピー体験講座② | |

===受講風景=== 同じ条件で描いているのに 一枚一枚違います。 「そうそう!!あるある!!そうかなぁ。。。 なんで、ここにこんなの描いたんだろ〜」 と自分について想います。 |

今夜は先週に引き続き、かほく市民教養講座2回コースの第2回目、アートセラピー体験講座の講師を務めました。 「受講後、家へ帰って家族や職場の人にも試してみたよ」と楽しそうに報告いただきました。 自分ってどんなところがあるんだろ〜と全体的に考えられる風景構成画を体験していただきました。 指示したアイティムを描き足して風景画を描きます。 その後、一つ一つの意味を分析しながら自分自身を振り返ります。 今回出会った人たち同士、絵を介して過ごした2時間、共にありがとうございました。。。 |

| 2013年10月6日(日) | |

| 講演会(発達障害) | |

今日は発達障害の講演会に参加しました。 脳の働き方は一人一人違う。 それが他の子と大きく違って、より個性的であるほど、 「特性」を理解するのに工夫が必要。 「特性」のため家庭や学校で困るようであれば「発達障害」と呼んでいる。 テーマ : 『うちの子、発達障害? だれにでもできる気になる子の支援』 講 師 : 久留米大学小児科 教授 山下 裕史朗 氏 自閉症スペクトラム障害(ASD) 注意欠陥・多動性障害(ADHD) における DRC(社会に適応するためにどのように行動すればよいか考える具体的な行動変容ツール)について くるめSTP(サマートリートメントプログラム) スライドを交えての活動の様子 |

===本日の資料=== ライフサポートブック「もやい」 で検索 ダウンロードして利用可能だそうです |

| 2013年9月24日(火) | |

| 依存症教室③ | |

今日は2カ月に1回ある依存症教室に参加しました。 テーマ : 『アルコール・薬物依存症と自助グループ(回復を妨げる再発,再飲酒を防ぐ)』 講 師 : 社会学博士 西川 京子 氏 ≪学びの内容≫ 断酒後、3〜6ヶ月経つと酒害の自覚が薄れてくる。 止めてすぐ回復するわけではない。再飲の可能性は常にある。 急性離脱後症状(PAWパウ)について・・・ 断酒後2週間程でそこそこ治まるが、半年〜2年間身体,精神両面に長期後遺症が残る。 いろいろ抱えている心理的問題を紛らわすためにお酒を飲んでいた...そのお酒を止めているので、 止めているストレスと日々接する新しいストレスの対応が非常に強いストレスとなっていることを周囲が理解する。 日々、再飲の誘惑と闘いながら回復には、小さな喜びを探しながら 本当に信頼できる親密な仲間や家族,専門職の応援が力となる |

| 2013年9月15日(日) | |

| 学びの場 | |

生花のコサージュをプレゼントしました オーストラリアの花 アポリジニで「赤い花」 【ワラタ】=笑った という名前らしい・・・ |

いのちの絆塾 8月27日、塾頭が「日本心理臨床学会」にて多年の研究,実践,活動の寄与に対して名誉ある学会賞を受賞されました。 今日はその時の記念講演の概要を拝聴しました。 ≪ピックアップ≫ ・ 日本の20世紀半ばまでの心理学の現状 今は心理学の幅が広く深くなってきている (人間性心理学について) ・ 個人へのアプローチだけではなく対人関係、その周りもみる ・ コミュニティアプローチを含む心理臨床学のこれからの 研究・実践の課題(10項) |

| 2013年9月13日(金) |

| 勉強会 |

今夜は2か月に一度行われるカウンセラー同士の自己点検のための勉強会でした。 7人が集まりました。 今回は、スーパーバイザーをお迎えし、ピリリとした雰囲気の中、メンバーのカウンセリングの事例、逐語記憶書(守秘義務にのっとり個人情報など十分に考慮した事例)に基づき話し合いました。 短時間で事例提出者の気持ちを汲み取った上で、適切にバイズされるバイザーの底力を感じながら・・・ 有意義な勉強会でした。 |

| 2013年8日24日(土) |

| グループ(オープンミーティング) |

今日は、ある自助グループのオープンミーティングに参加しました。 当事者のスピーチとゲスト(支援職)の方々のお話を聴きました。 広い会場で、演壇に立ち、自らを棚卸し自身を語る姿。 まだまだ葛藤の中にいる方や これから訪れるだろう葛藤に向き合っていく決意が感じられる強い姿に感動します。 その勇気に感謝いたします。聴かせてくれてありがとう。。。 自分とあなた、そして、みんなの今よりもしあわせと思える明日を祈ります。。。  |

| 2013年7月28日(日) | |

| 講演会(自閉症) | |

今日は 『僕の歴史』 と題し、 知的障害を伴う自閉症の息子さんのお母さんが語る講演会に行きました。 今年成人式を迎えた息子さんが、生まれてからの様々な出来事を追い、そこから教えられたことや親の思い、取り組んできたことや、これからも続く「母」としての想いを拝聴しました。 このような講演会に参加して思うことですが、 社会はマイノリティを排除しがちです。 現状では皆に理解してもらうことは難しいかもしれないけれど、地道に活動を続けているグループや団体があります。 「発達障害」「自閉症」とひとくくりにされますが、百人百様で、一人ひとりが飛び抜けた特徴を持っています。 その個々の特徴(障がい)を思いやれるやさしい社会がいいですね。 私たちは飛び抜けた特徴は無いかもしれない。。。 でも、私たち個々も譲れないこだわりや癖がありますもんね。 |

===蓮の花=== 花言葉 : 神聖,清らかな心  当ルームお隣のレンコン畑 今年も咲いてます 今が見頃です |

| 2013年7月23日(火) |

| 依存症教室② |

今日は2か月に1回、6回シリーズの依存症教室に参加しました。 テーマ : 『アルコール・薬物依存症の回復と再発防止』 講 師 : 社会学博士 西川 京子 氏 物に依存、人に依存、行為に依存・・・いろんな依存症があります。 その対象や行為を断つことが重要です。 が、回復するには、生い立ちや性格を問い直し、 見ないようにしていた弱さや、逃げようとしていた問題を明らかにし、 何かを頼りに生きるのではないことに気づくことが始まりです。 そして、過去を超えて成長してゆく・・・なんて、素晴らしいことでしょうか! この過程を一人で行うのはとてもしんどい作業です。 偏見なく理解し話せる相手や仲間、家族の支えや絆が回復を助けてくれます。 セルフヘルプグループ(AC自助グループ)「アロー」 は、 あなたが今よりも幸せと思える明日を信じ活動しています  |

| 2013年7月14日(日) | |

| 学びの場 | |

「いのちの絆」塾 今日は自我状態スケール(日本健康心理学研究所EAS)とセルフモニタリングテストを実施しました。 塾生個々人が認知し行動するときに何に影響されるか、また自我を①批判性②養育性③円塾性④合理性⑤自然性⑥直感性⑦適応性に分類し評価,診断をしました。 その後、ジェイムス著書「自己実現への道」やヴァリアントの健康的防衛機制について学びました。 心理分析は自分を客観的に見たり考えたりできるので、 おもしろかったです。。。 |

===サボテンの花=== いつもはほったらかしで気づかなかったけど 色鮮やかに咲きました |

| 2013年6月30日(日) | |

| 学びの場 | |

「いのちの絆」塾 同じ場面でも、否定的な受け止め方をすると、 心は、怒り、不安、悲しみなどマイナスの感情でいっぱいになり、悪循環に陥ることがあります。 肯定的な受け止め方をすることで、適応的な循環に入れます。 今日は「認知行動療法」と「悲観的な考えからの脱出」 受け止め方を多方向から考えてみるというワークを交え、学びました。 |

===モネのひまわり=== ゴッホじゃなくて。。。 ひまわりにはいろんな名前が あるんですね。。。(^.^) |

| 2013年6月29日(土) | |

| 講座(寄り添う) | |

今日は基礎講座、最終日でした。 テーマ : 『心の病に寄り添う』 精神科ドクターが患者様と向き合う中で感じたお話。 後半は「ドクターに見えない心の病の、あんなことやこんなこと、何でも聞いてみましょう」 とたっぷり時間をとっての質問の時間。 ≪印象に残ったところ≫ ・支援とは、答えを出すことではない。寄り添うこと ・心が成長する時、心が痛む ・「語る」も「語らない」も表現。。。語った言葉が真実とは限らない。裏側や背景に五感を働かせ共にいる ・想いやる。。。自分は相手には成れないが、自分だったらどう思うか、どう感じるか、どうするかと想いながら。。。 |

| 2013年6月22日(土) |

| 講座(リラクセーション) |

今日も基礎講座です。 テーマ : 『ストレスマネージメントとリラクセーション』 ストレス・・・外部からのいろんな刺激によって生じた身体や心の歪みの状態 不安や緊張がその原因となる場合が多い 長時間持続すると免疫力が低下し健康が害される ≪内容≫ ストレッサーによって起る緊張不安・闘争状態ではたらく交感神経を緩和、副交感神経の働きを高めるリラックスでストレスの軽減が図れる(具体例) 身体に働きかける、各種、リラクセーション法(呼吸法、イメージ法、自律訓練法、タッピング法)の体験学習 さまざまなリラクセーション法がありますが、 クライアントさんの状態に寄り添ってケアすることが大切だなぁと思いました。。。 |

| 2013年6月19日(水) | |

| 勉強会(共依存②) | |

セルフヘルプグループ「アロー」で勉強会をしました。 6月5日に引き続き、本日は第2回目です。 テーマ 「共依存症からの回復」 内 容 ◎共依存症の特徴 ◎回復するには・・・ ◎自分でできる行動療法 参加者それぞれ、自己洞察が進み、相手との関係の中で実践してゆけることを祈りながら、一期一会に感謝します。 楽〜な気持ちを一番に考えながら、、、「アロー」メンバー募集中! |

===フレンチラベンダーと 瑠璃色糸とんぼ=== 梅雨の季節 心と体、労わってくださいね |

| 2013年6月16日(日) |

| 学びの場 |

|

今日は北陸学院短期大学、菱田陽子先生をお迎えして学びました。 |

| 2013年6月15日(土) | |

| 講座(カウンセリング) | |

今月の土曜日はカウンセリングの基礎を確認するための講座に参加してます。 テーマ : 『カウンセリングとはなんですか?』 講師いわく・・・カウンセリングとは、相手が自分自身に気づくことが出来るような「話し合い」 ・「気づき」とは見えないものが見えた「あ〜!!」という感覚 ・「話し合い」の中での話す量 話し手6割 聴き手4割 --- (話し手は聴いてもらっていると感じる) 話し手8割 聴き手2割 --- (良い聴き手) 聴いてもらった=自分が尊重されたと感じる ≪内容≫ カール・ロジャーズのいう「カウンセリングがうまくいくための必要にして十分な治療的条件」を基に自己一致,無条件の受容,共感的理解を得るために、カウンセラー自身が自己理解を深め自己開発してゆくことの大切さや気づくために離見(りけん)でもう一人の自分を客観視し、意識化することについて ・「気づき」を体験するワーク ・イメージで五感を感じ、意識化(言語化)するワーク ・カウンセリング的対応のワーク 今日のサブタイトル「カウンセリングでは腹はふくれんけど、心はふくれる」 40年以上臨床をされている講師。 毎年、先生の研修に参加してますが、カウンセリングの出会いの中でクライアントとカウンセラー、共に成長を感じる喜びがあるからやめられないと話します。 それに注ぐ熱心さが今日も伝わってきました。 |

| 2013年6月8日(土) | |

| 講座(こころをつなぐ) | |

今日は講座を受けました。 テーマ : 『こころをつなぐコミュニケーションとは?』 昨年も同じテーマのを受けたので、内容は同じなんだろうな〜 でも、昨年と違った目線で感じることが一つでもあれば「良し」という気持ちで、参加しました。 ですが、予想とは違い講師の先生のあたたかで真摯に向き合うカウンセリングへの姿勢は変わっていない! むしろそのパワーアップぶりに参加してよかったぁ〜と思いました。 傾聴・・・訓練によって獲得されるコミュニケーション. カウンセリング態度の基本中の基本です。 こちらの価値観を交えずに、聴き入る。 話したいところ以外は何だろう?と背後にある気持ちを思いやる。 カウンセリングはガイダンスやアドバイスではない。 解決を図ることが第一の目的ではなく、励ましたりもしない。 「カウンセラーはクライアントを写す鏡であれ」 と言いますが、これが簡単ではなのです。 ピカピカにしているつもりでもいつの間にか曇っていたり、時には違う形を写してしまう鏡面になっている場合もあります。 観察自我を使い、自身の鏡の形や大きさのチェックを怠ることのないよう、自己研鑽をかさねます。 また、30年以上、臨床を重ね続けている講師の先生のうまく聴けなかった実例を拝聴し、 相手の成長する力や可能性を信じることや少し停滞していた自身のカウンセリングマインドが刺激され、 初心に帰り深く響いた研修内容でした。 |

| 2013年5月19日(日) | |

| 学びの場 | |

「いのちの絆」塾 吉田松陰の私塾、「 主に人間や社会心理学についての学びの場です。 石川県内のカウンセラーや対人支援に従事している十数名が集い、不定期に行っています。 私はここに一期生として参加してます。 今日は、親子,子育て,親離れ,子離れ,夫婦, 血のつながり,親戚,他人,仲間,世間・・・などなど について話し合いました。 |

塾誌 第2号 発刊!! 塾生Mさんの娘さん(イラストレーター) が描いてくださいました |

| 2013年5月18日(土) |

| おもてなしの心 |

おもてなしの心とは何でしょう? 相手が心地よい状態でいられるようにと気づかうことかな。。。 今日は、カウンセラーとしてクライアントさんの人格を尊重することを今一度考えるための、 そして人間力アップを目的とする講演会のお手伝いをしました。 ***印象に残ったことば*** ・サービスとは形のない見えないおもてなしの心であり、人を幸せにする ・身だしなみは目に入る最大のサービス ・笑顔は最大の武器 ・言葉は心の鏡 ・人は話したくて話すのではなく、聞いてほしいから話す ・人の話はアンテナを立てて聴く ・私に出来ることを考える、そして私にしか出来ないことを考える |

| 2013年3月21日(木) | |

| 自助グループ | |

今夜はメンタルクリニック主催のアディクション( 自助グループと医療保健福祉関係者の交流会に参加しました。 (自助グループとは、同じような困難を持つ人たちが、グループを作り体験をもとに相互に助け合いながら、それぞれの課題に取り組むグループのことです)アルコール依存,薬物,アダルトチルドレン,摂食障害 等 参加7グループから一人づつ自身の辛かった体験や今の気持ちについての発表がありました。 「フロー」で行っているセルフヘルプグループ「アロー」のメンバーも発表しました。 2か月ほど前に、このお知らせをいただいたとき、内心「アロー」へ参加している方は自身のことでいっぱいいっぱいの方が多いから、発表者はいないだろうな〜私が発表しないといけないんだろうな〜と思ってました。ところが、メンバーに声を掛けてみると私の思いとは違い積極的に考えて下さる方が多く、誰もの中に自身を見捨てることのない潜在している力があるんだなぁ と改めて感じさせられ素晴らしい発見ができました。 発表された、どの方もおっしゃってました。 すごく緊張して何を話したかも覚えていないくらいだけど、話して良かった!この場に立つために自分を棚卸し考えたプロセスや話終わった後の何とも言えない達成感のようなものを、皆に味わってほしい。と・・・ ここで話そう!と決めてからの心の成長が実感できている様子でした。 そして、それぞれの皆さんのすがすがしい姿を見てすこし羨ましく感じました。 |

| 2013年3月20日(水・祝) |

| 講演会 |

今日は講演会に参加しました。 演題 : 『私の生きてきた道』 親との確執やいじめから不登校や自殺未遂を繰り返した過去。 何のために生まれてきたか?と自問し続け、大人になりたくない。両親が信用できない。 自分の存在価値との葛藤の日々 ***印象に残ったことば*** ・親子関係がしっかりしていれば、いろんなことを乗り越えられるのではないか・・・ ・3度目の自殺未遂から目が覚めた時のこと、「よかった!よかった!生きててよかった」と言われてうれしかった ・ほほ笑みをもらったとき、嬉しかった。。。人に喜んでもらえることは幸せなこと ・今出来ることをしてゆく。。。まずは自分に「よしよし」してあげること |

| 2013年3月10日(日) | |

| Wen−Do(ウェンドウ) | |

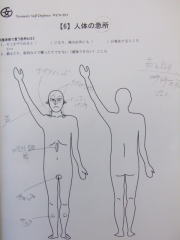

今日は女性のためのセルフディフェンス(護身術)Wen−Doの入門講座に参加しました。 今回は1年4カ月ぶりの二度目の参加です。 その間、幸いにも実践するような出来事はなかったですが、 あらためて、自分をまもることについて考えられました。 自分自身は誰のものでもない、自分自身のもので、唯一無二の大切なものです。 ***参考:女性への暴力の現状*** ・世界中で3人に1人の女性が身体的暴力や性行為の強要などの 暴力を受けています その8割が顔見知りによるものです (世界保健機構) ・日本では一生のうち、5〜6人に1人が男性からの 何らかの暴力を経験しています そして20人に1人が「命の危険を感じるくらいの暴力」を受けています (内閣府調査) 信じがたいですが、これが実状です。。。そしてセルフディフェンスの知識を得ておくことは、いざというときの危険回避につながります。 暴力について、誰にも話せず一人で悩んでいませんか? 「フロー」で話してみませんか? |

理論と実技 すぐ使えて 「なるほど〜」と思える 楽しい講座でした  全ての女性に 知ってほしいな〜♪ |

| 2013年3月8日(金) |

| 勉強会 |

今夜は2か月に一度行われるカウンセラー同士の自己点検のための勉強会でした。 7人が集まりました。 私たちには守秘義務が課せられています。 ですから、カウンセリング過程で起こった問題をカウンセラー同士で共有することは、ほとんどありませんので、とても貴重な機会です。 出席者が、実際行ったカウンセリングの事例を皆で話し合いました。 (もちろん、守秘義務にのっとり個人情報など十分に考慮して事例を提供します) 今回の提供者は、15年以上カウンセラーをしている方の提供で、自己一致できなかったことを反省しながらのお話でした。 長年やりながらも慣れることなく、自身のピュア性を振り返る姿勢に私もそうあり続けたいと、感銘しました。 |

| 2013年3月3日(日) | |

| パステルシャインアート | |

flowで扱っているアートセラピーのメニューで イメージ画を描いてもらうと、「光」を描く方が多いです。 「光の絵」と「イメージ」というキャッチフレーズに誘われて、今日は パステルシャインアートを描いてみようという体験会に参加しました。 右は、私の作品です。 上手に仕上がってますよね(←自画自賛:苦笑いです) 絵が苦手だと思っている方でも誰でもうまく描けるようです。 自分の中の美意識を満足させ、 自分もまんざらでもないんじゃない?という肯定感が芽生えます。 flowで扱ってる中では、 マガジンピクチャーコラージュと共通しています。 何かを創作したり、描くことは、表現することでもあります。 歌うことでも、踊ることでも、話すことでも、書くことでも、笑うことでも、泣くことでも、怒ることでも、表現することは、心の健康にとって、とても大切です。 夢中になって描くことで、子どもの頃に戻ったような、心理的退行を体験できました。そして、カタルシス効果大でした。 アートセラピーやってます。。。お気軽にお問合わせください  |

1枚目・・・見本を真似て練習 |

2枚目・・・自由に描く |

|

| 2013年2月24日(日) | |

| 講演会(自尊感情) | |

テーマ : 『若者の自尊感情を高め相互信頼のネットワークを築く PCA(パーソンセンタードアプローチ)グループの展開』 〜日・米・中・韓 4国で自尊感情最低の日本教育再建への挑戦〜 講 師 : 村山 正治 氏 アメリカでロジャースに学びPCAの第一人者である村山正次先生の講演に参加しました。 先生の著書をバイブルのように読み返しました。 その方の講演が生で聞けるというだけで感無量でした。 ***ピックアップ*** 自分さがしとか自己実現について、 自分にないものをみつけるのではなく、自分の中に眠っているものをみつける 教育の目標=可能性(自分の中に眠っているもの)を引き出す 日本の教育=グライダー教育(エンジンがないから引上げて落ちる) エンジンが必要=相手の良いところを探し、みつけてフィードバックする(それがエンジンになってゆく) ↓ 自分の才能を活用できるようになる 人生、答えがあるとは限らないけど、探して生きるのが人生なのかも・・・エンジンがないと探せない 自己肯定感が低いと、暴走するか引きこもるしかない 自己感覚が育っていない=他者と比較し社会枠で考えることが多いのでは? 自分の中で今、何を感じているのか自分の目で見て自分の感覚を育てる ロジャースに「正治、君はどう思うんだ?」と投げかけられたエピソード 私たちは、他者に認められたいという欲求があります。 それゆえ、つい相手にどう思われているかが気になります。 他者の評価が気になりだしたときに 「さて、自分はどう思っているのか?」と問うてみてはいかがでしょうか。。。 |

| 2013年2月17日(日) |

| コハクチョウ |

石川県 河北潟周辺 田んぼで採食中のコハクチョウ  気分が沈み、なんだかつまらないなぁ。。。 車で走行中、コハクチョウを発見しました 気持ちの向くまま追いかけてみよう カメラを持つ手も凍えましたが、冷たく吹く風を感じ、ココッキュッコココッコッとの鳴き合う声を聞きながら ここに生きる自然と接するうちにいつの間にか気持ちは晴れました |

| 2013年1月28日(月) |

| 感情 |

今日、感情(怒り、怯え、悲しみ、喜び)、意思、行動について考えることがあり、 調べものをしていました。 5年ほど前に受けた研修、日本の精神療法に学ぶ生き方〜日常に生かす森田療法,内観療法〜にて、私のノートよりピックアップします。 「できること」と「できないこと」との識別=自分でできることとできないことを見極めることが大切 感情に対しては意思の自由はないが、行動には意思の自由がある (感情の法則) 感情を直接コントロールしようと思うとますます感情は強くなってしまう (精神交互作用) 『行動が習慣をつくり、習慣が性格をつくり、性格は運命をつくる』 当時、抽象的ではありますが、なるほどぉ〜と思った記憶がよみがえりました |

| 2013年1月11日(金) | |

| 勉強会 | |

今夜は2か月に一度行われるカウンセラー同士の自己点検、及び情報交換のための勉強会でした。 9人が集まりました。 私たちには守秘義務が課せられています。 ですから、カウンセリング過程で起こった問題を カウンセラー同士で共有することは、ほとんどありません。 ですから、とても貴重な機会です。 出席者が、実際行ったカウンセリングの事例を提供し、 それについて皆で話し合う「事例検討」を行いました。 (もちろん、守秘義務にのっとり個人情報など十分考慮したうえでの提供です) 本日は私が司会進行の係りをしました。 それぞれのケースで、それぞれのカウンセラーの感じ方や受け止め方を聴け、 とても参考になりました。 |

金沢市武蔵が辻の交差点 金箔の雪吊り |